Archives nationales du monde du travail à Roubaix : jusqu’au 31 mai 2026

Des décennies après les créations successives de la Sécurité sociale, de l’assurance chômage et du Revenu d’insertion minimum, ce sont encore près de 14% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Comment expliquer que ces inégalités et la précarité demeurent ? Comment s’est construit le modèle de protection sociale des Français, depuis les prémices de l’assistance au 19e siècle jusqu’à l’instauration de l’ « État-providence » au 20e siècle ?

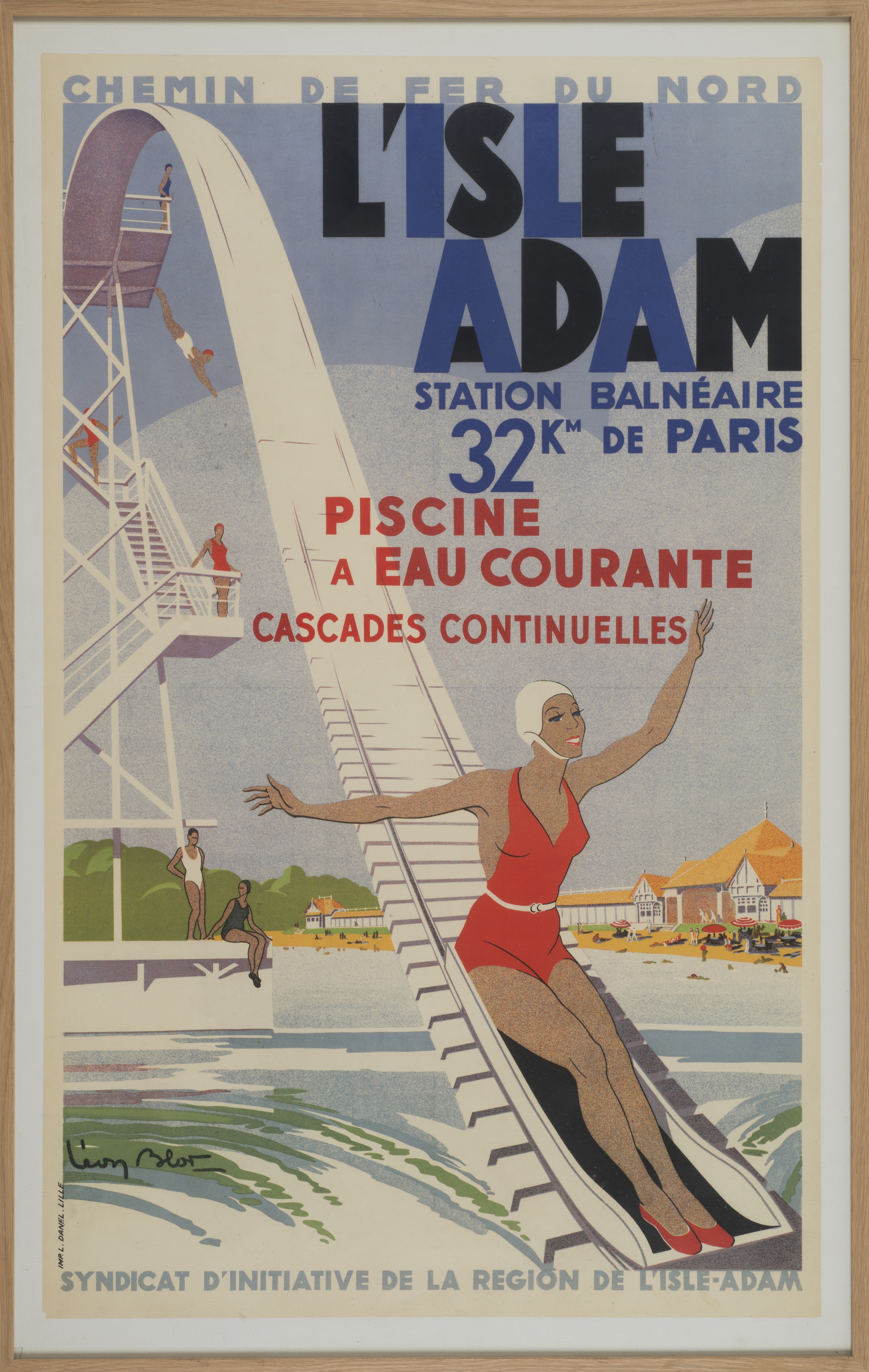

L’année 2025 marquera l’anniversaire de plusieurs associations représentatives de la lutte contre la précarité comme le Secours populaire et les Restos du cœur. Les ANMT, qui conservent leurs archives, ont choisi de s’intéresser aux liens entre travail et pauvreté pour leur prochaine exposition. À travers un riche corpus documentaire et iconographique, l’exposition tente de comprendre comment et pourquoi la pauvreté en France touche les travailleurs, en particulier depuis la révolution industrielle. Elle met en évidence les conséquences sur les individus concernés, avec des focus sur le nord de la France. Divisée en plusieurs parties thématiques (les revenus, le chômage, le logement, la santé, la consommation, la culture…) l’exposition revient sur les politiques publiques et les actions d’initiative privée mises en œuvre pour tenter de prévenir la précarité, d’assister ceux qui en ont besoin ou de pallier les situations de misère qui impactent villes et campagnes, enfants et adultes, hommes et femmes, français et immigrés, pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et des chômeurs.

Attachée de presse : Vanessa Ravenaux

vanessa@observatoire.fr

+33 7 82 46 31 19